絲綢文化丨敦煌馬圈灣漢代烽燧出土紡織品保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目在國絲通過驗(yàn)收

來源:中國絲綢博物館

作者:中國絲綢博物館

時(shí)間:2022-03-10 10:54:36

2022年3月7日,甘肅省文物局組織有關(guān)專家,在杭州中國絲綢博物館召開“甘肅簡牘博物館藏敦煌馬圈灣漢代烽燧出土紡織品保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收會。

驗(yàn)收會議由甘肅省文物局博物館與社會文物處副處長(主持工作)戴子佳主持,參會的專家有:荊州市文物保護(hù)技術(shù)研究中心原主任吳順清,浙江省博物館技術(shù)保護(hù)部主任鄭幼明,甘肅省文物考古研究所出土文物保護(hù)部主任魏彥飛。

驗(yàn)收會現(xiàn)場

專家組聽取了項(xiàng)目實(shí)施方的匯報(bào),查看了保護(hù)修復(fù)后的文物,在對項(xiàng)目資料進(jìn)行審查、質(zhì)詢后,一致認(rèn)為該項(xiàng)目基于對所修復(fù)的文物開展價(jià)值評估、病害成因等前期研究,在實(shí)施過程中遵守文物保護(hù)修復(fù)基本原則,材料和工藝選用適當(dāng),保護(hù)效果良好,修復(fù)資料檔案完備,通過項(xiàng)目驗(yàn)收。

文物驗(yàn)收現(xiàn)場

專家現(xiàn)場查看文物

馬圈灣遺址位于敦煌西北95公里,東距玉門關(guān)遺址小方盤城11公里,是漢代的一處烽燧。其紡織品文物遺存數(shù)量較多,絕大部分為低級士吏和戍卒長期使用破損后拋棄的,出土絲織物品種有錦、絹、羅、漆紗等,顏色豐富多彩,但非常殘破。

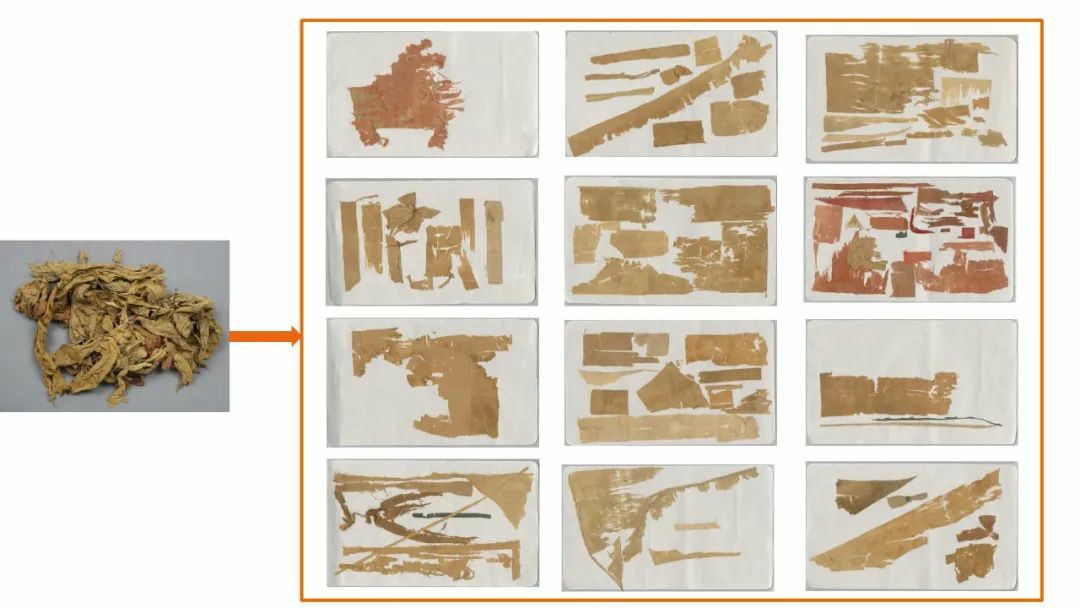

項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)在全面了解典型病害和保存現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,結(jié)合對組織結(jié)構(gòu)、纖維和染料等的檢測分析結(jié)果,確定保護(hù)修復(fù)技術(shù)路線。采取低氧消毒、去除玻璃夾封、揭展、局部清洗、平整、形制復(fù)原、針線縫合加固的物理方法,對該批112件(組)紡織品實(shí)施了保護(hù)修復(fù)。使其在強(qiáng)度和柔韌度上得到改善,典型病害得到有效治理。并針對不同紡織品的保存狀況及形態(tài)特點(diǎn),設(shè)計(jì)制作相適宜的包裝形式,便于運(yùn)輸、保存及展陳。

殘片整理

雜色絹(050276)揭展平整前后

紡織品文物保護(hù)國家文物局重點(diǎn)科研基地(中國絲綢博物館)甘肅工作站于2018年12月5日成立,此項(xiàng)目是甘肅工作站的重點(diǎn)技術(shù)服務(wù)內(nèi)容之一。截至目前,工作站培養(yǎng)來杭修復(fù)人員13人/次,合作完成修復(fù)項(xiàng)目近10項(xiàng),對絲綢之路河西走廊段出土紡織品的保護(hù)和研究起到了顯著的推動作用。

(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)